Каждый, кто в советские годы изучал марксизм-ленинизм, знает, что исторический процесс разделяется на определенные стадии. В частности, Карл Маркс выделял пять таких стадий, которые он называл формациями: рабовладельческая, первобытнообщинная, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Мы жили в социализме, преддверии коммунизма.

В связи с накоплением новых знаний и крушением коммунистической идеи Марксова градация исторического процесса оказалась устаревшей и подлежащей замене.

Мы примем версию, предложенную российским историком Дьяконовым И.М. Его вариант включает в себя восемь стадий (которые автор называет фазами исторического процесса), естественно, без коммунизма: первобытная, первобытнообщинная, ранняя древность, имперская древность, средневековье, стабильно-абсолютистское постсредневековье, капиталистическая и посткапиталистическая.

Однако, эти фазовые превращения не являются структурными формами, так как они, будучи социально-экономическими формациями, развиваются (изменяются) в зависимости от разрешения противоречий между производительными силами и производственными отношениями и выбора дальнейшего пути развития. Вместе с тем, в этом процессе вырабатываются определенные нормы взаимодействия общества и государства, на основе которых впоследствии осуществляется структуризация исторического процесса.

Рассмотрим, как это происходит.

- Структуры и исторический процесс.

В начале исторического пути становления человечества первыми формами объединения людей стали общины, которым принадлежало все: и люди, члены общины, и совместное хозяйство, позволявшее им выживать. В первобытных условиях жизни община была единственной возможностью сохранить себя и свое потомство в неравной борьбе с враждебным окружением. В общине человек создал и первые свои технологии: огонь и орудия труда. С их появлением возникли зачатки производительных сил и стали формироваться производственные отношения. С течением времени усложнившийся социум перерос рамки общины и потребовались новые формы организации жизни людей. Поначалу ими были поселения земледельцев и охотников-собирателей, потом укрепленные города, затем возникли административно-государственные образования, на основе которых были созданы первичные государственные формы. Это оказалось неизбежным, так как обострились вооруженные столкновения между племенами и возникла необходимость охранять накопления для воспроизводства. В результате государственные структуры усложнились и появились первые примитивные империи. С переходом производства от каменных орудий к металлическим (сделанным из бронзы на основе меди, а позже – к железным), а также возникновением религии и появлением нового надзирающего над людьми сословия – жрецов, государственная власть превратилась в господствующую силу, для которой империи периода ранней древности стали орудием подчинения – по отношению к своим, или инструментом принуждения (завоевания) – для чужих. Первые империи древности возникли на Ближнем Востоке и в Передней Азии, причем центрами их образования стали области, имевшие наилучшую доступность к регионам новых производств. Это были Ассирия, Элам и Урарту. Урарту пала под давлением различных внешних сил, и ее существование осталось без последствий. Падение Элама в VI в. до н.э. привело к созданию империи Ахеменидов, которая просуществовала около 200 лет до завоевания армией Александра Македонского в IV в. до н.э. Что касается Ассирии, это была фактически первая «мировая империя» древности как по своей мощи, так и по охвату территорий, находившихся под ее влиянием – Ново-Ассирийская империя. Позднее в этих же местах возникли эллинистические (греческие) империи, а Ахеменидская империя, основанная знаменитым Киром, захватила восточные территории от Эгейского моря до долины Инда, от Египта до Амударьи и Сырдарьи. Аналогичными были империя Маурьев в Индии (IV- II вв. до н.э.), а также империя Цинь ши хуанди в Китае (IIIв до н.э.).

Отдельное место в этом ряду принадлежит Древнеримской (Римской) империи (I в. до н.э. – IV в.н.э.), которая определила будущее развитие не только Европы, но и всего мира.

Все эти империи были не случайным историческим явлением, одновременно произошедшим в разных регионах мира: без них было невозможно обеспечить надежное объединение (пусть даже насильственное) различных территорий с взаимно дополняющей друг друга экономической деятельностью. Регионы, производящие продукцию для потребления, нуждались в средствах производства, которые имелись в других регионах, и наоборот. Без такого взаимообмена нельзя было наладить расширенное воспроизводство и, следовательно, прогресс в развитии производительных сил был бы невозможен.

С течением времени форма и содержание государственных образований изменялись, и поэтому в средние века (раннее и позднее средневековье) состав и характер империй непрерывно корректировался. В Китае на смену первых империй Цинь и Хань пришла империя Младшая Хань (III — VI вв.н.э.), в Индии империю Маурьев сменила империя Гуптов (IV-VI вв.н.э.), и позднее – мусульманский Делийский султанат, в Европе – вместо Римской империи возникли Византийская империя и империя Карла Великого. На Ближнем и Среднем Востоке дальнейшего (средневекового) образования империй не случилось. Произошедший сбой в, казалось бы, сложившемся порядке смены империй связан с тем, что в этом регионе в VII в. н.э. возникла новая мировая религия — ислам, перестроившая на свои нужды все государственные и общественные институты на Ближнем Востоке. В результате весь этот регион вместо средневековых империй превратился в разнообразные мусульманские халифаты, которые занялись внутренней борьбой на религиозной основе.

Что касается истоков происхождения России и США, то они обнаруживаются в средневековой Европе периода Реформации (VI – VIII вв.н.э.) и Великого переселения народов (VI – VII вв.н.э.), одними из основных бенефициаров которых стали европейские эмигранты- переселенцы в Америку и восточно-европейские славяне, образовавшие впоследствии (в IX в.н.э.) Древнюю Русь. Характерно, что в отличие от коренной Европы русские исповедовали православие, а европейские американцы- протестантизм в разных его формах.

О чем говорят изложенные исторические факты?

Во- первых, о необходимости регулирования экономической деятельности людей, без которой невозможно возникновение социума на всех этапах его развития, начиная с первобытной общины. Непрерывное совершенствование производительных сил требовало организации расширенного воспроизводства, которое, в свою очередь, строилось на оптимальном сочетании территорий, производящих продукты потребления и территорий, выпускающих средства производства.

Во-вторых. В качестве регуляторов экономической деятельности на заре человечества выступали ранние формы государственных образований, такие как первые империи периода ранней и поздней древности. В дальнейшем они подтверждали свое право на существование в лице возникавших на их месте средневековых империй.

Там, где такие империи не воссоздавались, ход исторического процесса претерпевал изменения, и развитие шло в новом направлении. Так произошло, в частности, на Ближнем Востоке, где социум сосредоточился в основном на религиозных, а не производственных сущностях. Возможно, это обстоятельство в решающей степени объясняет современную экономическую отсталость исламского мира.

На этом фоне отчетливо видны технологические и, соответственно, экономические успехи стран христианского мира, в которых усилия светских и, что немаловажно, религиозных властей были, прежде всего, направлены на просвещение, науку, технологии, и в целом на развитие производительных сил.

И, наконец, в-третьих. На стадии капитализма, начиная, видимо, с позднего средневековья, функции регулирования экономической деятельности социума стали плавно перетекать из государственной сферы на национально- общественные уровни. С развитием капитализма и вызванных им технологических изменений возросло значение человеческой личности и отдельных групп населения, способных добровольно осуществлять межпроизводственный обмен, не прибегая к грубой государственной силе. В результате роль государственных имперских образований была ослаблена, а повседневные государственные функции переданы общественным, политическим или национальным организациям.

Такая перестройка социально- экономического процесса происходит повсеместно: в Европе уже нет империй – есть национальные государства, связанные политическим союзом. В Китае вместо привычных для этой страны династийных империй установлена коммунистическая «красная империя». В Индии – такая же политическая, только республиканская, система правления. В России государственное (постимперское) строительство сориентировано также на создание политических (идеологических) структур, сначала – в форме социалистического государства, а затем – либерально-демократического. Америка же (в силу своей молодости) «с чистого листа» строит либеральное государство — оплот «мировой демократии». В мире уже не осталось стран, жизненная философия которых была бы построена на имперской идее. На смену силовому подходу к вопросам согласования исторических процессов, единых для всего человечества, идет структуризация (упорядочение) этих процессов. Поэтому структурирование Истории, выделение в ней неизменных, повторяющихся структурных элементов является объективной необходимостью на капиталистической (а может быть, и посткапиталистической) стадии развития. В любом случае, не меньшей, чем создание империй в поздней древности и в средневековье.

Если структурные элементы Истории формируют исторический процесс, то события наполняют его содержанием.

- Мировые события.

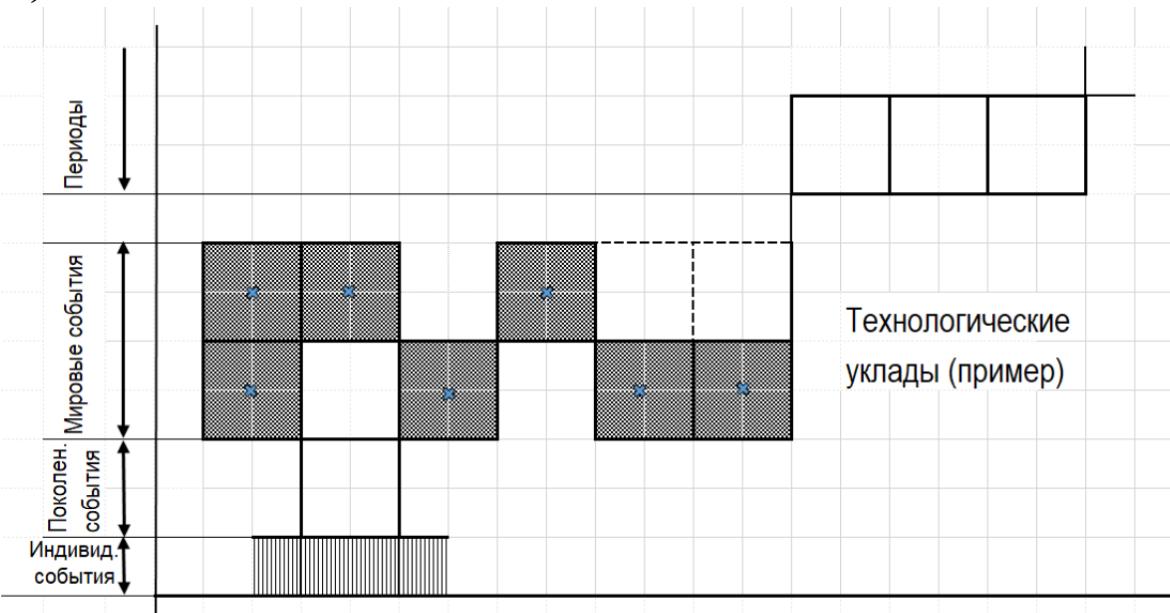

Историю создают события: индивидуальные, поколенческие, мировые. Индивидуальные события — результат деятельности отдельного человека – творца Истории, поколенческие события возникают в процессе объединения усилий целого поколения людей. Мировые же события – это плод деятельности всего общества, всех поколений и людей, объединенных общим временем и местом проживания (см. Рис. 8).

Рис. 8. Мировые события и структуры Истории.

Рис. 8. Мировые события и структуры Истории.

На уровне мировых событий функционируют и взаимодействуют между собой все поколения людей, составляющие общество. При этом они выступают и поодиночке, и в связке друг с другом, причем двойные связки оказываются более устойчивыми, чем тройные и четверные. Поэтому наиболее устойчивые двойные связки формируют 50-летние политические циклы, которые чаще всего выражаются в форме определенных периодов правления. Мы уже показывали действие таких политических циклов на примере США и России.

Что касается тройных связок, то они распадаются быстро, не успевая оформиться в устойчивую конфигурацию, которая могла бы превратиться в структурный элемент Истории. В качестве примера временной тройной связки поколений, наверное, можно назвать периоды крупных военных столкновений на уровне мировых войн или ликвидации последствий такой войны после ее завершения, когда объединяются усилия ряда поколений.

Мировые события проявляются во всех сферах жизни общества, вызывая масштабные сдвиги в сознании людей, материальном производстве, окружающей среде. Если на уровне индивидуальных и поколенческих действий формируются идеи, совершаются открытия и создаются технологии, то на уровне мировых событий на их основе возникают идеологические течения, всеобщее секулярное знание и гражданское мировоззрение, а на месте отдельных технологий вырастают цепочки разветвленных технологических укладов.

На этом уровне любая крупная война – мировая война.

Известные экономические циклы Кондратьева (К- волны) также являются порождением двухпоколенческой связки с неустойчивым временным интервалом от 40 до 60 лет (в среднем 50 лет). Эти циклы проявились с началом первой промышленной революции и стали исчезать с угасанием капитализма (прежде всего, в Европе) и глобализационной экономики в целом. Гораздо более устойчивыми при определенных условиях оказываются трехпоколенческие или даже четверные связки, хотя эти условия удовлетворить не просто. Во-первых, объединяться могут смежные поколения разных возрастов и, во-вторых, они должны иметь общую доминанту развития. Отбор и опробование различных вариантов осуществляется как раз на уровне мировых событий.

Можно сказать, что мировые события являются и местом сборки, и фундаментом структурных блоков Истории.

Во всяком случае, истоки структуризации Истории лежат в мировых событиях (кем бы и чем бы они ни были).

Первым сформированным из поколений блоком Истории является «исторический период». Он имеет общую длительность 75- 80 лет и включает в себя три (а иногда и четыре) поколения. Три или четыре «периода» образуют «историческую эпоху», имеющую длительность 300 лет (плюс- минус). «Эпохи», они же 300-летние циклы, запускают процесс этногенеза, который в результате трех-четырех повторений кардинально меняет Человека и Историю. Вот такую «длинную» цепочку исторических превращений, которую можно назвать «круговоротом» Истории, запускает первый структурный блок. Поэтому рассмотрим его подробнее на примере двух стран: США и России.

300-летняя историческая эпоха США, начавшаяся в 1776г. состоит из четырех периодов, каждый из которых полностью повторяет предыдущий, т.е. является элементом цикла. Такая структура задает цикличность американской истории в целом: 20 лет неустойчивости, 4-5 лет конфликта в форме гражданской или зарубежной войны, 15 лет восстановления и 40 лет уверенного и непрерывного роста. На Рис.1 показана динамика циклического развития США за период 1776 – 2025 гг., включая все четыре собственно американские войны, случившиеся за это время.

Историческая (имперская) эпоха России, отсчет которой мы ведем с 1783 г. (когда присоединением Крымского ханства была подведена окончательная черта под татаро-монгольским периодом в истории России), также состоит из четырех периодов: двух «царских», советского и текущего, либерально-демократического. Российские периоды имеют строгую повторяемость, но не являются циклическими: все периоды при равной продолжительности обладают разным, иногда антагонистическим содержанием. Эта особенность является сугубо российской и для своего существования нуждается в применении особой формы правления (см. Рис.2).

Указанное различие между «историческими периодами», прежде всего, говорит о том, что каждая страна, тем более крупная, имеет свой, особенный путь исторического развития, и это отличие закладывается уже в первых структурных блоках- периодах, а разрабатывается и реализуется – на уровне мировых событий.

Однако, важно и другое: на уровне мировых событий происходит упорядочение исторического процесса с последующим переходом к структурной организации Истории. Причем волны Кондратьева, например, характерны для Европы, а 80-летние циклы социально- экономического развития – для США. В России же роль регулирующих структур выполняют 75-80-летние «периоды», имеющие характер законченных, самостоятельных структурных элементов. Поэтому история России, в отличие от США, не является циклической и регулируется в пределах отдельных «периодов» с собственными программами развития.