Арба в армии: транспорт двойного назначения

Как и в торговых караванах, армейская обозная арба запрягается той же лошадью, как и у всех всадников конной Армии – неприхотливой, устойчивой к холоду и жаре, питающейся подножным кормом, казахской жабэ. Высокий центр тяжести арбы позволяет жабэ легко сдвигать ее с места, неутомимо и быстро тащить груженую арбу с той же скоростью, с какой движется на марше конное войско, причем неважно, по дороге движется войско или маневрирует по пересеченной местности.

Всем, кто когда-нибудь видел армейскую технику, бросаются в глаза большущие колеса военных КрАЗов, Уралов, ЗИЛов, МАЗов и КАМАЗов. Понятно, что чем больше колесо, тем выше или глубже препятствие, которое оно может переехать. Огромные колеса арбы позволяли ей проехать везде, где проходит лошадь, арба – конструктивно вездеход, которому не нужны дороги! Кроме того, одноосная арба легко разворачивается на месте, что делает ее очень маневренной (вспомним одноосные пушечные лафеты).

Кроме быстрой перевозки обозных грузов, благодаря своей вместимости, высокой проходимости и маневренности, арба выполняла важнейшие задачи конной Армии и на поле боя.

В современной Армии существует понятие ТПК – транспортеры переднего края. Это очень нужные в бою машины, подвозящие к переднему краю боеприпасы, питание и воду, подбирающие и вывозящие в тыл раненых или убитых.

Вот эту роль транспортера переднего края и выполняла в бою арба. Быстрые и не знающие рельефных преград, арбы вихрем носились по полю боя, доставляя из обоза к своей коннице, расстреливающей из луков врага, тысячи и тысячи запасных стрел.

Лихие возницы-арбакеши подбирали раненых бойцов и неслись с ними назад в тыл, где стояли наготове полевые пункты срочной медицинской помощи. Потерявшие в битве коней, воины-лучники запрыгивали на арбы до 5-6 человек и снова, теперь уже с несущейся вдоль строя противника арбы, расстреливали из луков врага.

Особая роль отводилась арбе при оперативном создании мобильных пунктов обороны, которые молниеносно возникали на пути вражеской конницы или пехоты, атакующих фланги или тыл.

Десятки арб мгновенно перемещались по полю боя, разворачивались и выстраивались в непроходимую высокую «крепостную стену», на которой стояли лучники и уничтожали противника губительным ливнем стрел.

Передвижную стену из арб невозможно было ни преодолеть, ни объехать, поскольку она быстро сдвигалась в любую сторону, зеркально повторяя маневры противника.

О том, какую неожиданную роль сыграли арбы в разгроме самой большой группировки Первого Рейха, читайте ниже в статье «Битва при Легнице».

Казахский композитный лук

Ни в одном историческом исследовании не объясняется, почему значительно превосходящие по численности мощные армии противников так бесславно погибали в битвах с кочевниками? Объяснение же простое.

В истории человечества только Армии кочевников поголовно состояли из конных лучников. Ключевым фактором их оглушительных побед во всех известных военных кампаниях в Европе, на Руси, на Аравийском полуострове, в Китае, в Японии и в других странах является удивительное изобретение скотоводов – композитный (многокомпонентный) лук (каз. – садақ), позволяющий стрелять с коня, убивать врага на дистанции и не лезть в рукопашный бой.

Известные конструкции луков, производимых оседлыми народами, состоят из длинного прута сухого дерева (например, английский long bow длиной более 2 метров), а потому они для стрельбы с коня крайне не удобны, и могут использоваться только пехотой. Кроме того, ни в одной средневековой армии, кроме пехотной английской, солдаты луками не вооружались, поскольку европейские Правители опасались давать в руки простолюдинов такое опасное дальнобойное и бесшумное оружие.

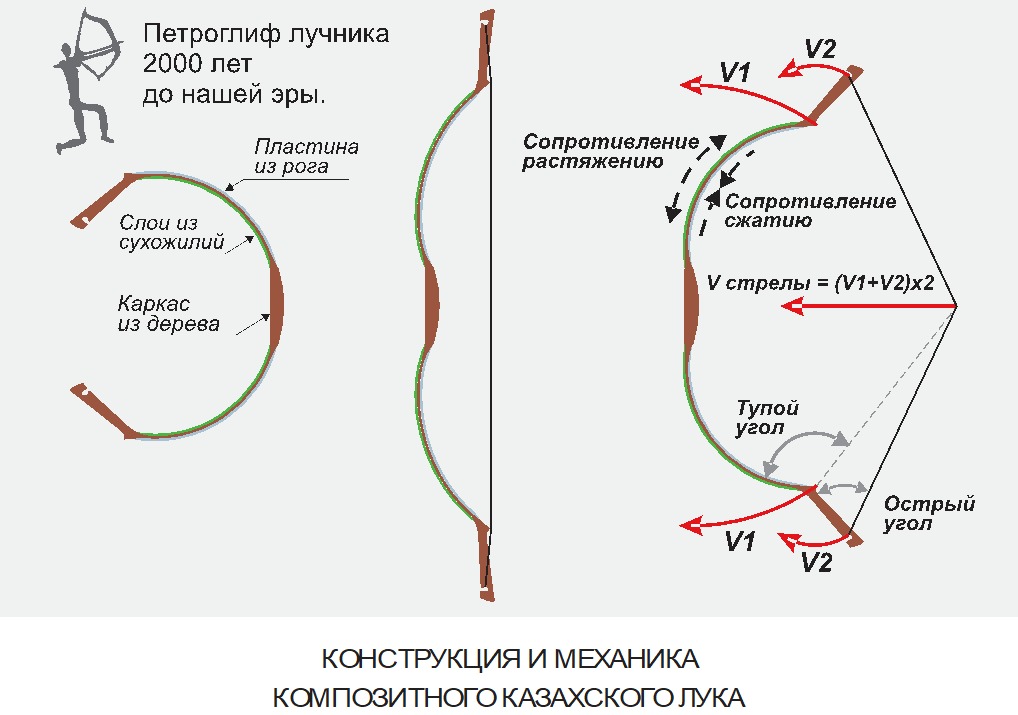

Удобный для стрельбы с коня, компактный, но очень мощный садақ кочевников представлял собой упругую трехслойную пружину-рессору из слоев ахилловых сухожилий животных и роговых пластин, приклеенных с противоположных сторон на деревянный каркас-основу лука эластичным клеем, тоже сваренным из сухожилий.

Слои сухожилий и роговые пластины наклеиваются на деревянные плечи лука особым способом, и без тетивы лук выгибается в обратную сторону (рисунок лука слева). Из-за этого при натяжении (рисунок лука справа), лук кочевника аккумулирует огромную потенциальную энергию. Главных конструкционных материалов для массового производства композитных луков – рогов и сухожилий животных – у землепашцев просто нет, они доступны только кочевникам, занимающихся массовым скотоводством.

Пытаясь изготовить казахский композитный лук по древней технологии, я попробовал добыть необходимое количество ахилловых сухожилий, покупая на городском базаре коровьи лытки, объясняя домашним серьезные затраты особой пользой поедания холодца.

Стоимость лыток и количество съеденного за зиму студня очень скоро отбили у меня охоту этим заниматься, но дали четкое понимание, почему у оседлых земледельческих народов не было возможности производить композитные луки.

Глядя на конструкцию композитного лука, понимаешь, что его древние создатели отлично разбирались в теоретической механике, во всяком случае, понятие потенциальной и формула кинетической энергии были им очень хорошо знакомы.

Благодаря высокой начальной скорости, выпущенная из композитного казахского лука стрела, уверенно летит на 200-300 метров (известен средневековый рекорд в 450 метров), что сопоставимо с дальностью эффективного огня современного автомата или винтовки.

Высокая скорость стрелы V – это результат удвоения суммы угловых скоростей плечей лука V1 и угловых скоростей V2 «рожков» – уникальной и характерной детали казахского лука. Движущаяся масса лука M складывается из суммы масс «плечей» лука M1 и масс «рожков» M2. В итоге формула кинетической энергии композитного лука выглядит как

![]()

Как вы видите, оба компонента формулы увеличились благодаря массе и скорости «рожков», и это еще не все плюсы, приобретаемые казахским луком от этой конструктивной особенности. Между линией «рожков» и тетивой возникает острый угол, что делает усилие, необходимое при максимальном натяжении лука гораздо меньшим, чем если бы этот угол был тупым, а это серьезно экономит силы лучника, который должен выпускать десяток стрел в минуту.

Огромная кинетическая энергия, выдаваемая луком кочевника, позволяет стреле с закаленным наконечником на расстоянии 20 метров пробить стальные доспехи средневекового европейского рыцаря. Обычного пехотинца в кольчуге или кожаном панцире такая стрела прошивает насквозь и ранит стоящего позади него товарища.

С малого детства ежедневно стреляющий из лука воин-кочевник умел на скаку засадить стрелу врагу не то что в голову, но и на выбор в любой из двух глаз. При этом делал он это со средней скорострельностью 30 стрел в минуту (современный рекорд – 12 стрел за 17 секунд).

Вооруженной луками коннице кочевников достаточно было мчаться вдоль плотного строя вражеских пехотинцев на безопасном расстоянии в 10 метров (чтобы те не достали длинным копьем) и с высоты коня расстреливать даже не передние, а задние шеренги врага. Не надо было даже прицеливаться, поскольку каждая стрела, выпущенная в море незащищенных лиц пехотинцев, с тревогой высматривающих, что там происходит впереди, тут же находила свою жертву.

Скоростная стрельба тысяч конных лучников, поливающих плотную толпу пехотинцев ливнем смертоносных стрел, наносила тем быстрый и сокрушительный урон. Прикрывшихся щитами передние ряды пехоты расстреливали в последнюю очередь, поскольку даже убежать через высокие ряды лежащих позади трупов они уже не могли.

Тихоходная тяжелая рыцарская конница европейцев не могла догнать в чистом поле неутомимую легкую кавалерию кочевников, ускользающую от лобового столкновения. Последующее окружение и хладнокровный расстрел рыцарей, обессилевших от бесполезной погони, растерявших строй и остановившихся вразброд по всему полю, завершал дело.

Возможность, не вступая в рукопашную битву, убивать врага с безопасной дистанции, позволяла кочевникам всегда избегать потерь своих воинов и уверенно побеждать значительно превосходящего по численности противника.

Луки, бараны и симфоническая музыка

Как мы уже обсуждали ранее, различие в основных способах производства прямо отражается на специфике культур оседлых и кочевых народов.

Бездельничая между 1 месяцем весенних посевных работ и 1 месяцем осеннего сбора урожая, земледельцы не знали чем себя занять остальные 10 месяцев года. От нечего делать, оседлые народы занимались обустройством пространства вокруг себя.

Так у них появились капитальные дома и сараи, развелись фруктовые сады и заборы вокруг них. Из множества домов выросли деревни, а из них и города, в которых возникли цирки, амфитеатры и питейные заведения, парки со скульптурами, бассейнами и фонтанами, а для еженедельной пропаганды Правители понастроили красивые храмы, церкви и мечети. Все это стало называться пространственной культурой, которую принято считать признаком цивилизованного мира.

Кочевники, весь год и круглыми сутками, без выходных и праздников, занятые уходом за непрерывно жующим, пьющим, плодящимся скотом и постоянно переезжающие с одного пастбища на другое, никакой возможности заниматься пространственной культурой не имели, а потому к цивилизованному миру их никогда не причисляли. А зря!

Отъявленные трудоголики-кочевники особенно сильны в другом виде культуры, называемой временно҆й, в основе которой лежат элементы измерения времени – темп и такт, то есть в музыке, поэзии и в их естественном синтезе – песенном творчестве! Например, наш экзотичный айтыс – музыкально-поэтическое состязание импровизаторов-акынов – включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Особенно трудно переоценить вклад кочевников в создание инструментальной базы современных симфонических оркестров! Глядя на казахский композитный лук, отчетливо понимаешь, что его конструкция – каркас и тетива – лежит в основе всех современных струнных музыкальных инструментов.

Воины-кочевники, обычно стрелявшие из луков по врагам залпом, отчетливо слышали острым слухом степняков, как разные по толщине тетивы, натянутые с разной силой на разных по жесткости луках, издают при стрельбе разные по тону приятные звуки, складывающиеся в мелодичное пение.

Как-то на отдыхе, в перерыве между победами, натянули молодые сарбазы 7 тетив (по числу нот) на широкую доску и получился казахский жетыген – прообраз китайского гуцинь, русских гуслей и японского кото. Приделав к луку деревянную коробку резонатор, усиливающую звук, и добавив вторую тетиву, другие изобретательные воины создали самый простой щипковый инструмент – шертер, прототип казахской домбыра и русской домра. Какой-то умница провел по струнам шертера тетивой своего лука и получил протяжный красивый звук – так зародился смычковый струнный инструмент қобыз, прообраз европейской виолы, скрипки и виолончели.

Интересно, что начало широкого производства щипковых и смычковых музыкальных инструментов в Европе приходится на 13 век и точно совпадает с временем Западного похода Армии Федерации Мәңгі Ел. Видимо, до того момента европейцы никак не могли догадаться, из чего же изготавливать струны, пока не произошло их «тесное знакомство» с лучниками-кочевниками, распевающими свои победные песни под аккомпанемент своих музыкальных инструментов. Выяснилось, что, как и тетивы для смертоносных луков, кочевники изготавливают сверхпрочные звонкие струны из тонких кишок степных барашков, выделанных по особой технологии!

Впоследствии, в результате произошедшего культурного обмена, на самых дорогих музыкальных инструментах, изготовленных знаменитыми итальянскими мастерами Амати, Страдивари и Гварнери, всегда использовались струны, изготовленные исключительно из бараньих кишок. В наши дни для производства струн используют комбинацию кишок, нейлона и стали, хотя большинство настоящих ценителей классической музыки уверены, что струна, сделанная из чистой, без примесей, кишки, дает наиболее теплый тон звука! Кстати, ничего лучше конского волоса для изготовления смычка также еще не придумано. Получается, и бараны и кони, которых разводили кочевники, сыграли ключевую роль в существовании симфонической музыки.

Так что теперь, дорогие читатели, устраиваясь перед концертом в театральном кресле и слушая какофонию настраивающегося симфонического оркестра, можете с удовольствием помахать рукой музыкантам струнной группы: «Привет вам, друзья, от кочевников! Кабы не наши предки, не сидели бы вы здесь, такие торжественные и культурные!»

Фрагмент второй «Народная кулинария как зеркало истории» читайте здесь

Фрагмент третий «Заблуждения вокруг бешпармака. Разъяснения к плову» читайте здесь

Фрагмент четвёртый «Почему бешпармак едят горячим. Соображения приятного скептицизма» читайте здесь

Фрагмент пятый «Великая Китайская стена. Понятие Монгол» читайте здесь

Фрагмент шестой «Флаг Казахстана. Тенгрианство» читайте здесь

Фрагмент седьмой «Разгадка имени Потрясателя Вселенной» читайте здесь

Фрагмент восьмой «Как бедняк стал Великим Ханом» читайте здесь

Фрагмент девятый «Как построить Вечную Страну» читайте здесь

Фрагмент десятый «Новая экономическая политика кочевников» читайте здесь

Фрагмент одиннадцатый «Транспорт Большой торговли. Гениальная арба» читайте здесь

Фрагмент двенадцатый “Проект «Шерстяной путь». Китайский вопрос” читайте здесь

Фрагмент тринадцатый “Бурный рост Вечной Страны” читайте здесь

Фрагмент пятнадцатый “Хорезм против прогресса. Методы убеждения” читайте здесь

Фрагмент шестнадцатый “Отрарская провокация. Положительные последствия”

Фрагмент семнадцатый “Атомные бомбы против человека второго тысячелетия”

Фрагмент восемнадцатый “Атомные бомбы против человека второго тысячелетия” читайте здесь

Фрагмент девятнадцатый “Русский вопрос. Буйные соседи” читайте здесь

Фрагмент двадцатый “Битва при Калке. Операция Возмездие” читайте здесь

Фрагмент двадцать первый “Большая миграция. Последний проект Великого Хана” читайте здесь

Фрагмент двадцать второй “Современные монголы. Реабилитация арифметикой” читайте здесь

Фрагмент двадцать третий “Тартария, татары и гамбургер” читайте здесь

Фрагмент двадцать четвёртый “Развал Руси Европейским Союзом” читайте здесь

Фрагмент двадцать пятый “Западный поход. Операция по спасению Руси” читайте здесь

Фрагмент двадцать шестой “Успокоительные капли для русской историографии” читайте здесь

Фрагмент двадцать седьмой «Операция по принуждению Европы к миру. Конница кочевников» читайте здесь

Каждую пятницу! Евразия24 публикует фрагменты из книги «Бешпармак. Размышления инженера» с разрешения автора, предпринимателя-машиностроителя, производителя казахстанских самолётов «АРАЙ», почётного выпускника Казахского Национального Технического Университета, реконструктора инженерных шедевров кочевников — казахской арбы и композитного лука, Даурена Валиева.