Наша цель: обнаружить в реальной истории те «конструкты», которые определяют её структурный характер. Среди них особенно значимы в практическом отношении две структуры: «историческая эпоха» и «исторический период». Поэтому на них мы и сосредоточим основное внимание, рассмотрев на примере таких крупных стран, как Россия, Китай, США, Индия и Европа.

- Исторические «эпохи».

Наличие трехсотлетних эпох в российской истории, можно сказать, лежит на поверхности. Одним из первых (если не самым первым) это заметил известный русский публицист и историк второй половины XIX в. Герцен А. И.:

«Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги. Чтобы сделаться государством – монголы. Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую».

В этих словах выражена история российской государственности: княжество – царство – империя и её практическое воплощение. Вот как это выглядит в переложении на «исторические эпохи»:

| — | варяжская эпоха | — | 912-1238гг. |

| — | татаро-монгольская – | — | 1238 г.-1502/1547гг. |

| — | имперская (европейская) | — | 1721/1783 гг. — по наст.время |

Средняя продолжительность каждой эпохи – приблизительно 300 лет.

Однако в этом перечне легко обнаружить «подводные камни». Во-первых, между эпохами существуют «разрывы», например, имперскую эпоху отделяют от предшествующей татаро-монгольской эпохи почти 200 лет исторического времени. Во-вторых, по-видимому, формальное объявление и фактическое начало эпохи в каких-то случаях могут не совпадать и привносить определенную двойственность.

Не является ли это критичным для ритмичности цикла?

В первом случае разрыв между «эпохами» произошёл вследствие смены в России правящей династии (Романовы вместо Рюриковичей) и вызванной в связи с этим Большой смутой в стране. Обычно говорится о русской смуте 1605-1613 гг., хотя это всего лишь вершина айсберга, высшая точка Большой смуты, протянувшейся от Ивана Грозного (умер в 1584 г.), последнего сильного царя-рюриковича до Петра I (взошёл на престол в 1689 г.), первого сильного царя из династии Романовых. Большая смута (1584-1689 гг.) – самостоятельная часть русской истории, насыщенная крупными и выдающимися событиями и имеющая собственное равноправное место в Истории наряду с «эпохами». То есть, ни о какой дискриминации или второсортности с исторической точки зрения, Смутного времени говорить не приходится.

Во втором случае речь идёт о периоде 1721-1783 гг., когда решались два жизненно важных для существования Российской империи вопроса: ликвидация Крымского ханства, последнего «осколка» татаро-монгольской эпохи, и наследование престола по мужской линии Романовых (последовавший после смерти Петра I «матриархат» едва не погубил не только династию, но и саму Россию).

Обе проблемы были успешно решены Екатериной II, поэтому с неё (1762 г.), а не с Петра I (1721 г.) следует вести отсчёт начала имперской эпохи в России.

*****

Обратимся теперь к китайской истории, наиболее древней и изученной из всех известных историй мира. Мы возьмём период Семи воюющих царств, когда в Китае впервые была создана Империя. Объединителем Китая стал правитель царства Цинь, получивший после победы титул Цинь Ши Хуанди. Произошло это в 221 г. до н.э. Однако после беспримерно жестокого правления первого китайского императора в стране вспыхнула новая борьба за власть, вылившаяся во что-то подобное Большой русской смуте, о которой мы говорили выше (тоже переход власти от одной династии – Цинь к другой – Старшая Хань). После того, как улеглись основные страсти, в 200-х гг. годах н.э. к власти пришла династия Младшая Хань, с которой, по сути, начинается регулярная история Китая. Имперская история Китая характерна тем, что правящие династии империи олицетворяли самостоятельные «исторические эпохи», поэтому, говоря «династия», мы будем подразумевать «эпоху».

Вот как выглядит хронология китайских династий-эпох:

| — | Династия Младшая Хань | — | 220-581гг. |

| — | Династия Тан | — | 618-960гг. |

| — | Династия Сун | — | 960-1280гг. |

| — | Династия Мин | — | 1368-1644гг. |

| — | Династия Цин | — | 1644- 1924гг. |

| — | Китайская Народная Республика – | — | 1949г.- по наст.время. |

Соответствующие этим династиям эпохи имели среднюю продолжительность – 315 лет.

Какие выводы мы можем сделать, исходя из этого рассмотрения? Во-первых, и это главное, мы получили подтверждение наличия в историческом процессе стабильных структурных образований, повторяющихся от цикла к циклу. Это то, что мы, исходя из российского опыта, назвали трёхсотлетней эпохой, придающей историческому процессу устойчивую форму независимо от его текущего содержания.

Догадка, сформулированная на относительно небогатом российском материале, получает убедительное подтверждение от китайской истории. Это дорогого стоит.

Во-вторых, и это тоже очень важно, законченные в содержательном отношении структуры существуют независимо от наличия прямых контактов с другими подобными структурами. Если в российской истории мы имели один «разрыв», то в китайской – целых три: между династиями Младшая Хань и Тан – 37 лет, между династиями Сун и Мин – 86 лет и между династиями Цин и КНР – 25 лет.

И в-третьих, обнаруживается любопытная закономерность появления «разрывов» между эпохами: через каждые две эпохи на третью. Применительно к России это значит, что ожидаемый во второй половине XXI века переход из имперской эпохи в новое устойчивое состояние должен проходить без разрывов между эпохами, т.е. без прохождения страны через смутные времена. Хорошо это или плохо? Неизвестно, но, во всяком случае, такое понимание дает определенную пищу для размышлений.

*****

История Индии, начиная с XI века, делает очевидный поворот в сторону мусульманского мира. Причем паладинами мусульманской веры выступили здесь не сами родоначальники ислама, как это было на Ближнем Востоке, в Средней Азии, в странах Магриба и Европы, а их наемники- тюрки, успевшие за годы службы у своих хозяев превратиться в фанатичную религиозную силу. Стремление под знаменем Корана покорить многолюдную и богатую Индию зародилось на юге Афганистана в городе Газни, где местный наместник Махмуд Газневи основал тюркскую династию Газневидов. Целью новой династии становится создание собственной империи в индийском Пенджабе. Для этого Махмуд Газневи совершает ряд военных походов на Индостан, захватывает Гуджарат и Пенджаб и выходит к берегам Ганга, однако закрепиться в Индии ему не удается.

И только в 1206г. Кутбаддин Айбек, бывший тюркский раб, на захваченных к тому времени индийских территориях учреждает самостоятельный Делийский султанат, а созданная им династия стала называться «рабской». Всего в истории Султаната было пять правящих династий.

В 1526г. изгнанный из Трансоксании и Афганистана тимурид Захареддин Бабур входит со своей армией в Индию, наносит поражение Исмаил-шаху, последнему правителю Султаната, и устанавливает господство династии Великих Моголов, которое продлится до 1858 г. К тому времени фактическими хозяевами Индийского субконтинента становятся англичане в лице созданной ими в 1600г. военно-торговой Ост-Индской компании.

После некоторого времени совместного управления страной Компания окончательно отстраняет от власти Великих (ставших к тому времени Малыми) Моголов и создает Британскую Индийскую империю во главе с королевой Викторией, которая просуществовала до объявления независимости Индии.

Вот как это выглядит в исторических датах:

| — | Делийский султанат | — | 1206 – 1526гг. |

| — | Империя Великих Моголов | — | 1526 – 1857гг. |

| — | Британская Индийская империя | — | 1858 – 1947гг. |

| — | Республика Индия | — | 1947г. – по наст.время |

Очевидно, что в этом перечне Британская империя является всего лишь «разрывом» между Империей Великих Моголов и Республикой Индия длительностью 89 лет и самостоятельного исторического значения не имеет.

Как видим, история Индии подтверждает наличие в историческом процессе устойчивых 300-летних циклов-эпох и также допускает возможность «разрывов» между стационарными историческими состояниями, как в России и в Китае.

Любопытно отметить, что и Китай, и Индия начинают свой очередной исторический этап практически одновременно: в 1949г. и в 1947г соответственно, причем в обоих случаях после избавления от колониальной зависимости.

Точно так же, а именно одновременно, завершают в 80-ые годы XXI века свои «имперские эпохи» Россия и Америка, к обсуждению истории которой мы теперь переходим.

*****

Соединенные штаты Америки возникли в результате колонизации североамериканского континента европейскими эмигрантами, прежде всего англичанами, уже стоявшими на пороге первой промышленной революции. Они основали свое первое поселение в Америке в 1617 г. на территории современного штата Вирджиния. В течение 75 лет после этого на северо-восточном побережье Америки появилось еще 12 поселений, заселенных европейцами. Но это уже были интернациональные поселения: в них, наряду с англичанами, встречались французы, немцы, голландцы, итальянцы, шведы и поляки. Испанцы осваивали континент с юга: им принадлежала Флорида и центрально- американские острова. Особенно активными были французы: они заняли огромные территории в центре континента, между восточным и западным побережьями. Как выяснилось впоследствии, им принадлежало 23 процента территории современных США.

Вскоре в результате активной экономической деятельности колонистов Новая Англия превратилась в экономически привлекательную провинцию и стала подвергаться нещадной и все возраставшей эксплуатации со стороны правительства Великобритании. Сложившееся положение не устраивало, в первую очередь, самих поселенцев – они хотели равноправных и взаимовыгодных отношений с метрополией.

В итоге, противостояние вылилось в войну, которая стала для «соединенных штатов» войной за Независимость. Она длилась 8 лет (1775-1783гг.) и завершилась победой повстанцев. Однако, не дожидаясь ее окончания, Второй Континентальный Конгресс, принявший на себя обязанности центрального правительства, уже в июле 1776г. проголосовал Декларацию независимости и объявил о создании Соединенных Штатов Америки. На политической карте мира появилось новое государство, которому было суждено стать самым сильным и богатым государством мира.

Однако время идет, и США уже приближаются к окончанию своего первого 300-летнего цикла с явными признаками если не упадка и деградации, то, как минимум, усталости и истощения жизненных сил. Налицо очевидные свидетельства надвигающихся перемен в стране: апатия и безразличие как наверху общества, так и внизу, авантюры и безответственность политиков как в международных делах, так и в социальной и экологической сферах. Только кардинальные изменения исторического масштаба способны дать новый импульс к дальнейшему развитию страны и общества.

В этом смысле, скорейшее (до конца столетия) наступление новой исторической эпохи для США, как, впрочем, и для России является настоятельной необходимостью. Судя по всему, так и будет происходить.

*****

И, наконец, о европейских исторических циклах. Казалось бы, все самые ценные знания о цикличности истории мы можем почерпнуть в Европе, старейшем центре современной истории. И это действительно так: здесь и регулярные циклы переустройства мира, сопровождаемые кровопролитными войнами, и сверхдлинные милитаристские циклы, направленные на непрерывное совершенствование поочередно наступательного и оборонительного вооружения, и, наконец, межрегиональные системные циклы, такие, например, как цикличность взаимоотношений в системе Россия- Европа, возникшей после образования Российской империи. Однако в Европе не оказалось 300-летних циклов — все основные европейские циклы являются 150-летними. Таковы, например, широко известные циклы переустройства мира, задуманные и осуществленные в Европе: Вестфальский мир – 1648г., Венский мир – 1815 г. и Ялтинско- Потсдамский мир – 1945г.

Следующий «мир» также, по-видимому, случится в Европе через очередные 150 лет, т.е. в 90-е годы XXI века. При этом циклы продолжительностью 300 лет не наблюдаются. Почему?

Очевидное объяснение заключается в том, что Европа – не единое государство с большой инерцией и общим властным центром, а квазигосударство во времена Священной Римской империи или добровольное объединение суверенных национальных государств типа Европейского союза в наши дни. В результате, эффективная инертная масса Европы как государственного образования снижается и приводит, в частности, к убыстрению циклических процессов, характерных для целостной Европы. Однако в любом случае, европейский опыт обогащает историческую палитру мира, вводя 150-летние циклы для изучения характеристик отдельных стран или их объединений. Кроме того, наличие 150-летних европейских циклов позволяет придать срединному рубежу 300-летних циклов не только символическое, но и содержательное значение. Так, например, в американском 300-летнем цикле это была Великая депрессия 1929г., а в российском – страшный голод 1930-ых годов, приведший к гибели миллионов людей в Поволжье, на Украине и в Казахстане.

2. Исторические периоды

Следующий по важности в структурно-историческом анализе «конструкт» — исторические «периоды», из которых состоит «эпоха»; по сути, они же являются ее содержанием. Мы хотели бы показать роль и значение «периодов» для исторического анализа на примере «имперской эпохи» России и пока еще единственной «исторической эпохи» США. Обе эти эпохи развиваются параллельно, в одно и то же историческое время, поэтому их сравнение между собой обещает быть интересным и познавательным.

Наиболее крупными и выдающимися событиями «имперской эпохи» России, наряду с воцарением династии Романовых (1613г.) стало правление Петра I, Екатерины II и Николая I, как самых видных представителей династии, а также революции 1917 и 1991 гг. Поэтому естественно сопоставить исторические «периоды» с датами прохождения этих событий:

| — | Правление Петра I | — | с 1689г. |

| — | Правление Екатерины II | — | с 1762г. |

| — | Правление Николая I | — | с 1825г. |

| — | Свержение царизма | — | 1917г. |

| — | Демократическая революция | — | 1991г. |

Характерно, что все эти события (формирующие «периоды») имеют одинаковую продолжительность: 75- 80 лет. Кстати, и вступление на престол Петра I произошло через 75 лет после прихода к власти Романовых. Единственным исключением из этого правила стало правление Николая I, которое опередило исторический срок на 10-15 лет. Конечно, это ничтожное по историческим меркам время, находящееся практически в пределах статистической ошибки, и его можно было бы не учитывать в исторических раскладах. Однако оно стало, с одной стороны, следствием ряда загадочных событий в российской истории, о которых мы уже упоминали, а с другой стороны, послужили причиной превращения России из страны – освободительницы при Александре I в страну- жандарма Европы при Николае I. По-видимому, произошедшая с Россией метаморфоза стала результатом сбоя исторического ритма в период правления Николая I при том, что общая продолжительность двух периодов (в которые наряду с другими монархами правили Екатерина II и Николай I) составляет 150 лет, как раз два «периода» по 75 лет каждый. Вместе с тем историческая аномалия 1825г. только подтверждает общее правило, что все «периоды» имперской эпохи России имеют одинаковую протяженность: 75- 80 лет, а общее число периодов –четыре: два – царских, один советский и еще один – демократический. Кстати, это обстоятельство вскрывает еще одну особенность имперской эпохи России.

Сосуществование в рамках одной эпохи нескольких периодов различной политической и даже идеологической направленности требует наличия в системе отдельного компонента, который, будучи общим для всех периодов, удерживал бы «эпоху» в целостном виде.

И такой элемент существует- его имя Власть. В российских условиях Власть принимает форму монархического принципа, призванного обеспечить единство власти на всех этапах «эпохи» и устойчивость самой эпохи, независимо от числа составляющих ее периодов.

И в заключение остановимся на обосновании расчетной длительности периодов, исходя из базового элемента истории – «поколения». Согласно принятому нами определению, конструкт «периода», последний состоит из 3- 4 «поколений», каждое длительностью 25- 30 лет, что применительно к «периодам» истории дает фактические 75-80 лет.

В связи с этим любопытно отметить, что уже упоминавшийся нами философ Розанов В.В. еще в 1919г. писал:

«… новое здание (имеется в виду большевистская Россия) … повалится в третьем – четвертом поколении.»

*****

Как в воду глядел – так и произошло! Теперь – о периодах первой исторической «эпохи» США. Она начиналась и проходила в совершенно отличных от России условиях – заморская колония Великобритании, ставшая в результате собственных устремлений самостоятельным государством. Это предопределило характер и общую направленность американской истории: напор и стремление к успеху как необходимые условия для выживания, опора на эмигрантов и умение привлекать нужных людей как необходимые условия для развития, местный патриотизм, сугубый индивидуализм и расчет, необходимые для лидерства в мире. Все эти качества, замешанные на протестантской этике европейских переселенцев, привели США в течение одной «эпохи» к невиданному расцвету науки, производства, общественных отношений и сформировали уникальный американский «образ жизни».

Одновременно активно происходят социально- экономические преобразования в обществе, которые приобретают регулярный характер и могли бы, по аналогии с «имперской эпохой» России, претендовать на роль структурных периодов в истории США. Однако эти 50-летние циклы носят преимущественно характер структурных изменений в обществе и не имеют широкого исторического охвата.

Так, например, в первом цикле общество переселенцев- англосаксов (отцов- основателей) в силу расширения экспансии объективно превратилось в общество первопроходцев-пионеров, массово переселявшихся вглубь материка и создававших свои поселения на новых, плодородных землях. Следующей опорой Америки становятся малые города, необходимые для организации торговли, культурного досуга и праздного времяпрепровождения тысяч людей, устремившихся вслед за первопроходцами в поисках удачи и легкого заработка. Позднее на смену малым городам пришли промышленные центры с их заводами, университетами и театрами. И. наконец, пальма первенства в американской общественной жизни переходит к пригородам, настоящим символам не только привольной загородной жизни, но, главное, научно- технического прогресса и высоких технологий, на которых «стоит» современная Америка.

Всеобъемлющим содержанием исторической «эпохи» США являются не эти 50-летние циклы структурных изменений американского общества, а 80-летние циклы социально-экономического развития всей страны, охватывающие «эпоху» в целом. При этом «периоды» американской эпохи, которые мы тщетно ищем, представляют собой не тяжеловесные, материальные эпизоды истории (к тому же, как мы видели, иногда допускающие сбой), а невидимые глазу, но реально присутствующие в жизни периоды колебательного цикла, которым наполнена «эпоха». Длительность таких периодов составляет 80 лет, однако им, в отличие от российских аналогов, не требуется дополнительная сила для удержания «периодов» — американские «периоды» саморегулируются в составе «эпохи». Эти периоды – самоподдерживающаяся последовательность спадов (кризисов) и подъемов (роста) экономики, движущими силами которой являются частная собственность и рыночные отношения.

В такой системе сильная государственная власть не имеет решающего значения – ей достаточно регулирующего воздействия, которое может оказывать демократическая модель управления. Получается, что в условиях США демократия является естественным явлением, так как опирается на объективный исторический конструкт – «период» и через него на «эпоху» в целом.

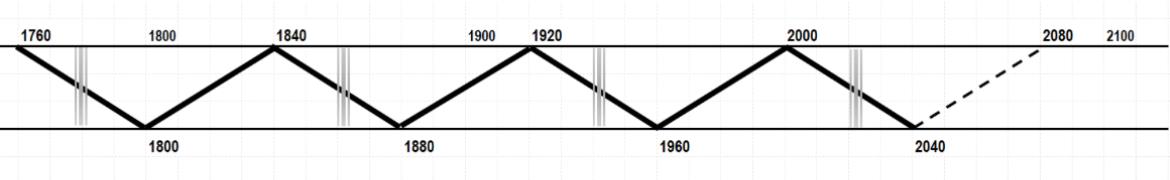

Рассмотрим более подробно структуру 80-летних циклов социально-экономического развития США. Каждый цикл состоит из двух этапов по 40 лет. Исторически первый этап (1776 г. – 1800 г.) – падение и второй этап (1800 г. – 1840 г.) – рост. При этом падение (или кризис) распадается на несколько фаз: вхождение в кризис, острая фаза (вплоть до вооруженных столкновений), реконструкция или выход из кризиса. Всего в американской «эпохе» мы можем насчитать 4 цикла, из них один – неполный. Особенно информативной в цикле является острая фаза кризиса продолжительностью всего лишь несколько лет (4-5). За время «эпохи» США уже пережили 4 острые фазы и все они были крупными военными столкновениями, в которых решались жизненно важные вопросы существования США как государства.

Первая острая фаза – война за Независимость 1775-1783гг. (8 лет), вторая – гражданская война 1861-1865 гг. (4 года), третья – Вторая мировая война 1941-1945 гг. (4 года) и, наконец, четвертая – война на Украине 2021 -2025 гг. (4 года).

Все эти «острые фазы» отделяют друг от друга 80 лет.

Налицо очевидное совпадение выводов структурно-исторического анализа с реальными историческими фактами. Это значит, что первая историческая «эпоха» США завершится в 2080-е годы после окончания очередного подъема последнего периода эпохи. При этом содержанием «эпохи» стала самоуправляемая «волна кризиса», в едином ключе регулирующая социально-экономическое состояние страны на всем протяжении «эпохи».

В отличие от США, имперская «эпоха» России не имеет сквозного контента – она состоит из отдельных (самостоятельных) исторических «периодов», ориентированных на собственные программы развития. В этих условиях согласованное действие «периодов» нуждается не в «легком» регулировании демократического толка (которого достаточно в США), а в «тяжелой» руке Власти монархического типа, располагающей возможностями для силового воздействия.

К рассмотрению такой власти, построенной на монархическом принципе, мы и переходим дальше.

3. Монархический принцип

В этой схеме монархический принцип показан как стержень, удерживающий имперскую эпоху в состоянии целостной исторической конструкции. Поэтому в составе «эпохи» монархический принцип играет роль центрального структурного элемента. В этом смысле Россию нередко называют властецентричной страной, в которой все порождается властью или крутится вокруг власти. Вместе с тем, монархический принцип проявляет удивительную гибкость по отношению к различным политико-идеологическим особенностям, которые отличают российские «периоды» друг от друга. Каким бы ни было политическое устройство: царизм, диктатура пролетариата, либеральная демократия – по сути государственной власти страна всегда остается самодержавной монархией, мимикрируя под цвет господствующей идеологии – царское самодержавие, большевистское самодержавие или либеральное самодержавие. Самодержавие – главное и единственное проявление российского монархического принципа. Недаром именно в такой форме он вошел в знаменитую триаду графа Уварова, заняв в ней центральное, связующее положение:

«Собственными началами России являются Православие, Самодержавие и Народность, без коих она не может благоденствовать, усиливаться и жить».

Эта лаконичная формула, появившись на свет в период Николая I сразу же приобрела статус официальной доктрины царской России. Однако на самом деле ее значение оказалось гораздо шире: выйдя за пределы царизма, она распространилась на все периоды имперской эпохи и, надо думать, сохранится вплоть до ее завершения.

Вместе с тем, монархический принцип как часть уваровской триады, несмотря на приспособляемость к изменяющимся условиям, в значительной мере подвержен воздействию общественных сил, которые со временем ослабляют его. К деструктивным (для монархического принципа) общественным силам можно отнести: так называемую, социальную энтропию общества, а также появление и закрепление в международной практике новых форм политической организации, получающих широкое распространение в современном мире.

«Социальная» энтропия» — относительно новое представление об общественных процессах, возникшее под влиянием термодинамических исследований в физике. Открытие явления «энтропии», как меры беспорядка в закрытой (термодинамически изолированной) системе, позволило осознать деградацию любой системы, в том числе общественной, как результат непрерывно возрастающей энтропии. Выражения «энтропия возрастает» и «вездесущий хаос» стали общеупотребительными и широко применяются, в том числе, для описания общественных процессов. Случайный и одновременно необратимый характер хаоса в общественной системе даже вызывает недоумение: куда же девается хаос, когда его становится слишком много?

Вот как отвечает на этот вопрос известный политолог Сурков В.Ю.:

«…хаос уходит в слепые зоны общественной жизни. Он стимулирует стихийное распространение неафишируемых коллективных практик, направленных не против мейнстрима, а параллельно ему. Люди не хотят быть против. Люди хотят быть параллельно, не пересекаясь с системой без крайней нужды…

Прямой угрозы для установленного порядка перешедший в режим молчания и параллельной общественности беспорядок не представляет…»

Однако «…социальная энтропия очень токсична, ее надо выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории».

И добавляет: «Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны»

Несколько циничное, но верное по своей сути замечание.

Таким образом, борьба с хаосом, вызванным «социальной энтропией», становится настоящим вызовом для любой власти: монархической или демократической. Казалось бы, в «открытом» демократическом обществе, где влияние «социальной энтропии» минимально, общественного порядка должно быть больше, чем в «закрытом» обществе, исповедующем традиционные порядки. Однако в реальной жизни не все так «просто»: демократическая власть имеет свои и «плюсы», и «минусы», равно как и «твердая рука» власти не всегда так плоха, как об этом живописуют демократы.

В любом случае, выбор делает История – она избирает нужную для конкретной исторической эпохи форму власти: у кого-то – многопартийная демократия, у кого-то – жесткая двухпартийная система республиканского правления, а у кого-то – мягкая либеральная монархия. И, надо сказать, больших ошибок История не допускает.

К концу XXI века в двух крупнейших странах – США и России произойдет смена исторических эпох. Как при этом изменятся властные принципы и изменятся ли вообще? Очевидно, что это будет зависеть от того, какие новые времена придут взамен нынешних, но мы этого не знаем. Поэтому ограничимся кратким обзором политических систем демократического толка, как наиболее реальных для России в конце XXI столетия.

С завершением имперской эпохи должна быть пересмотрена и исчерпавшая себя формула власти. Вместо монархического принципа, скрепляющего стержня этой эпохи, должна прийти другая форма государственности, которая определит характер и содержание новой эпохи. При этом, учитывая тренд на всеобщую открытость и демократизацию общества, современные методы управления государством должны опираться на определенные политические системы: многопартийные, однопартийные, полутора-партийные, двухпартийные и т.д., обладающие разной степенью демократичности. В России, например, как мы знаем, в большевистский период была однопартийная политическая система, а в либерально-демократический период она стала неуправляемо-многопартийной. Однако в силу российской специфики, эти партийные нововведения не смогли пересилить монархический принцип, и страна продолжала существовать и развиваться в самодержавном режиме. А что же произойдет при смене исторических эпох, а не отдельных периодов внутри эпохи? Останется так же, как было, или произойдет что-то новое и неожиданное?

Прежде всего, многопартийность пришла в Россию из Европы, как последний «писк» демократической моды, тем более на фоне усталости общества от однопартийной системы, в которой оно видело основного виновника политических репрессий 30- 40гг. XX в. Однако многопартийность не прижилась в российских реалиях и хорошо, если она протянет до конца имперской эпохи. Впрочем, она уже успела мимикрировать в либерально-монархическую разновидность, очень удобную для переходного периода. Наиболее простым, практически уже готовым (при наличии ЕР, КПРФ и ЛДПР), является переход к полутора-партийной (японской) системе. Но здесь возникает вопрос: годится ли японский опыт для обеспечения развития России? Вряд ли. В этой системе есть определенная искусственность, чуждая российским просторам, которым показаны отвага, напор и решительность первооткрывателей. В этом смысле, кажется, что России в её будущем демократическом устройстве более подходит двухпартийная (американская) политическая система, построенная не столько на ценностях, сколько на материально-духовных началах.

Америка в свое время разделилась на рабовладельческий Юг и промышленный (индустриальный) Север, из которых (или – на которых) впоследствии выросли демократы и республиканцы. При этом ценностно-идеологические вопросы их не смущали: рабовладельцы Юга со временем стали либералами, борцами за права личности, а свободолюбивые северяне превратились в заядлых консерваторов.

Современная Россия, как и Америка полуторавековой давности, также делится на две половинки: интеллектуальный Запад и промышленный Восток (за Уральским хребтом).

На базе этих территорий с их огромными интеллектуальными и промышленными возможностями также могут возникнуть две оппозиционные друг другу партии, которые поочередно, через систему свободных выборов, контролировали бы большую страну в разухабисто-ковбойском стиле, который одинаково присущ, как американцам, так и русским.

При налаженном, как в США, механизме работы, двухпартийная политическая система устраняет монархические издержки однопартийной системы (как когда-то в СССР, а теперь в Китае) и не допускает анархии и безответственности в государственном управлении, что оказалось характерным для многопартийной системы, по крайней мере, современной Европы.

Таким образом, для России в новом историческом цикле наиболее предпочтительными могут стать две властные модели: либо полутора-партийная система с сохранением монархического стиля правления, как в нынешней (путинской) России, либо жесткая двухпартийная система, как в США, модернизированная под нужды и специфику России.

Возврат к классической однопартийной системе советского периода или однопартийной системе государственного устройства китайского типа в современной России представляется уже невозможным.

Продолжение следует